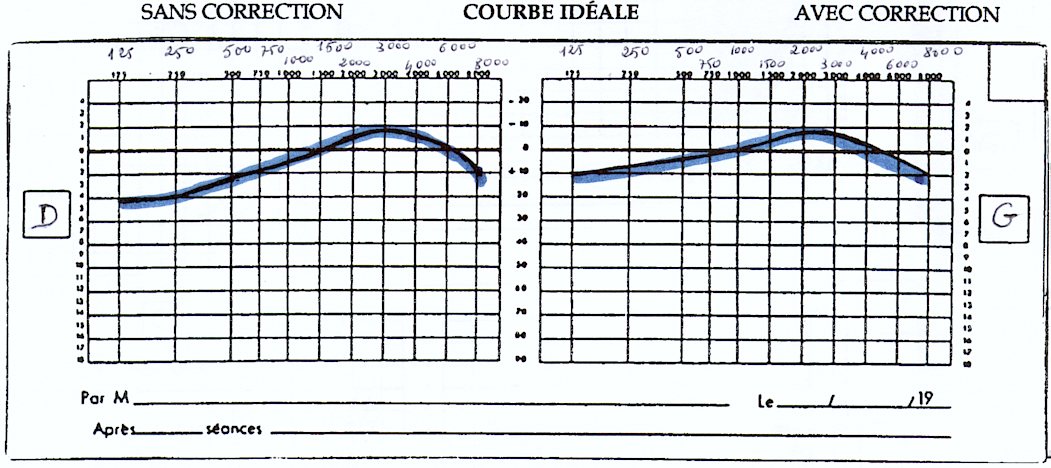

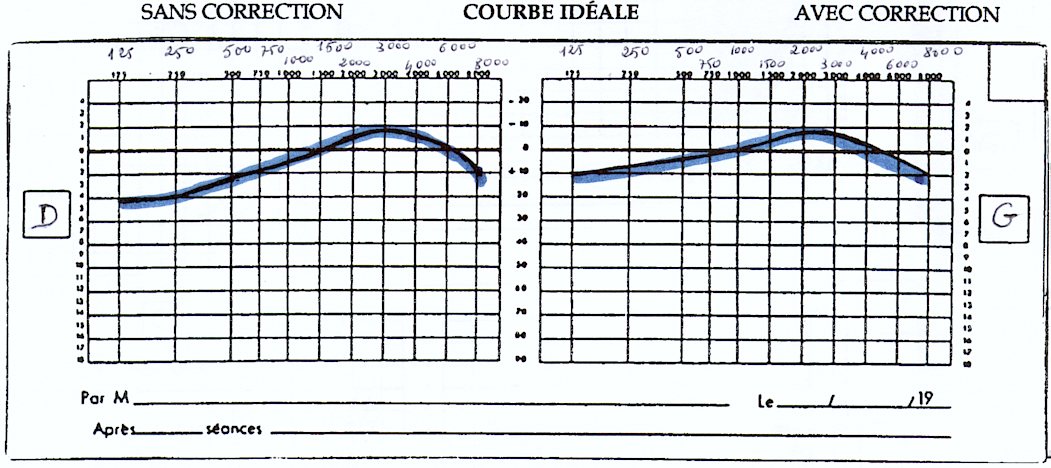

4.1 - La courbe aérienne

La courbe idéale est une courbe ascendante de 125 à 2.000 hertz avec une pente d'environ 6 DB par octave ; elle culmine entre 2.000 et 4.000 hertz, puis amorce une légère descente. Cette courbe définit le seuil d'audibilité. Les audiogrammes sont standardisés en redressant les minima afin que la courbe idéale apparaisse droite sur les diagramme, pour en faciliter la lecture. Toutefois, une petite élévation persiste entre 1.000 et 2.000 hertz malgré les 30 à 40 dB. accordés sur la courbe dans les graves et les aigus (fig. 10).

FIGURE

10

| |

Pourquoi

existe-t-il tant de variations au niveau des individus, notamment chez

les enfants, en dehors de toute pathologie héréditaire, organique ou

traumatique ? Nous avons avancé, à la suite de Feldman, que "nous ne réagissons

pas à tous les sons audibles provenant de notre environnement" et que "nous

portons des jugements affectifs sur une sensation sonore perçue et point sur

une autre". L'aspect relationnel par rapport à l'environnement et à autrui

serait à prendre en considération quant à la sensibilité auditive du sujet.

Nous devons de même tenir compte de la relation du sujet à sa propre corporéité

: la sensibilité auditive varierait au niveau de telle fréquence en fonction

du ressenti du sujet au niveau de chaque organe. Empiriquement, Tomatis et Bérard,

déjà cités, font état de distorsions par rapport à la courbe idéale à type de

pics, surélévations, pointes, qui pourraient témoigner de l'hyperaudition de

certaines fréquences spécifiques chez l'individu, ainsi que de scotomes, chutes

au niveau des courbes, évocateurs de retrait, repli, non-écoute, fermeture à

la communication concernant telle fréquence ou tel ensemble de fréquences (Statistiques

entreprises par le Dr. Descouens - ORL

de Toulouse - et nous-même 1989, 1990).

Une technique

audio-phonologique appropriée accompagnée d’un travail audio-vocal permettent

de redonner une dynamique à l'écoute, cette démarche pouvant précéder

une technique psychothérapeutique, ou bien de situer en parallèle avec cette

dernière.

4.2 - La courbe osseuse, via les cavités résonantielles du crâne et du rachis, rendrait

compte de la façon dont le sujet est à l'écoute de son monde propre, à la façon

d'une auto-écoute. Il y a certainement plusieurs modalités de cette écoute intérieure,

lieu de la vibration du verbe ou de la musique chez un sujet. La pédagogie de

la voix peut nous donner un aperçu de cette vibration en nous : lorsque

nous exécutons un « A » bouche ouverte et que nous refermons notre

bouche tout en maintenant notre vibration sur le A, nous commençons à ressentir

vibrer d’abord notre mâchoire, puis notre cou, puis notre thorax, et si nous

y mettons une intentionnalité, nous pouvons la prolonger dans le ventre et même

dans les jambes. Nous sommes traversés par la vibration et c’est un début d’exploration

de notre espace intérieur. L’artiste lyrique travaille ainsi de façon très fine,

et c’est aussi la façon de procéder des Mongols en chant_diphonique.

Une interview du compositeur Marcel Landowski (France Culture, Novembre 1991)

peut nous faire saisir ce que peut être l'écoute intérieure, à propos de l'écoute

imaginaire de Beethoven : « Comprendre et ressentir sans entendre le réel doit

donner de grandes libertés et du génie chez des sujets doués d'une grande imagination».

L’auteur fait certainement référence à la mise en forme du son en images acoustiques

(celles dont parle Saussure), le génie usant d’une prodigieuse mémoire et alliant ses productions

à des thèmes comme : la danse, la pastorale, l’hymne à la joie, l’héroïsme,

le destin… il s’agit là de concepts (le signifié).

Le sujet

doué d’inventivité nous montre que la création ne s ‘effectue pas toujours

par les voies du langage articulé et Beethoven devenu sourd nous apprend

que le talent est hors norme.

Si nous

nous situons hors du champ de la créativité, nous adressant à l’enfant et à

l’adulte que nous recevons dans notre pratique, nous pouvons dire que la courbe

osseuse représente l’écoute de l’intimité du sujet, de son monde fantasmatique, du pour-soi, mais aussi de sa propre

corporéité et de ses différents niveaux résonantiels, essentiellement corporels,

lieux où le langage n’est pas articulé ; en conséquence, la courbe

osseuse, qui croisera maintes fois la courbe aérienne, sera révélatrice des

somatisations du sujet, et en l’occurrence, nous nous sommes penchés sur l’asthme.

Il n'y

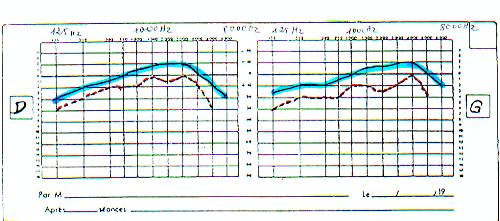

a en fait qu'une seule courbe idéale qui correspond à la jonction de l'écoute

" extérieure " pour l’Autre et de l'écoute " intérieure

" pour soi. Pour faciliter l'analyse

des résultats, les étalonnages des courbes aérienne et osseuse ont été volontairement

décalés d'environ 20 dB (fig. 11), déterminant deux courbes parallèles

séparées, la courbe aérienne devant être au-dessus de la courbe osseuse.

La disposition réciproque des deux courbes est étudiée, à savoir : la courbe

osseuse empiète-t-elle sur la courbe aérienne, et les points de croisement ont

leur signification. Ces deux courbes, reflétant l'écoute de deux mondes différents,

peuvent ne pas être parallèles.

FIGURE

11

| |

précédent |

|  |  |  |  |  |  |

18 Avril 2003