La plupart des musiciens, s'ils n'ont pas

cette faculté, ont au moins la compétence d'évaluer l'écart de hauteur entre

deux sons (tierce, demi-ton, etc.). Chacun doit au moins percevoir la variation

d'une quarte (au moins son sens, sinon sa valeur) qui fait aller du do au

fa ou au fa dièse, par exemple...

Pourtant, même dans un orchestre professionnel,

on rencontre des exécutants qui ne peuvent le faire : si les sons présentés

sont purs, privés des harmoniques qui en font, d'habitude, des notes de musique,

des notes de tel instrument de musique, avec son timbre, sa physionomie bien

reconnaissable d'objet sonore, spécifiquement produit par le piano, la guitare

ou la contrebasse.

Ceci est particulièrement vrai des fréquences

supérieures à la plus haute note du piano : au-delà de 4 kHz. Les

erreurs, quand elles existent, sont presque toujours localisées dans cette

zone chez les professionnels de l'orchestre ou du chant. Il serait excessif

d'en conclure que ces fréquences sont non musicales ! Elles le redeviennent

pour peu qu'on éduque le sujet à leur écoute (Auriol, 1988b).

Tomatis (1974a), se basant sur l'hypothèse

que la capacité de différencier un son pur d'un autre serait fortement corrélée

au degré de sélectivité du système aux alentours de la fréquence choisie comme

terme de comparaison, a donné le nom de " fermeture de la sélectivité ",

" fermeture du diaphragme auditif " à ce phénomène qui

peut se manifester à tous les points de l'audiogramme ou seulement sur une

de ses portions. Harrison (1981) a fait remarquer l'impropriété du terme de

" sélectivité " pour désigner ce qu'il vaudrait mieux

appeler, comme l'admet Tomatis lui-même (comm. pers., 1975), la " sériation

fréquentielle ". On peut aussi bien utiliser le terme de CAT, ou

capacité d'analyse tonale, comme je l'ai suggéré au Congrès du RESACT (Auriol,

1988c).

Voici la méthode qu'il propose pour l'évaluer :

on fait entendre à l'une des deux oreilles du sujet un son pur, le plus aigu

disponible, avec une amplitude raisonnablement supérieure au seuil moyen,

puis un autre situé

|

A. Variation

de la fraction différentielle Df/d en fonction de la fréquence, à

40 dB (SL). La fraction différentielle est donnée en % en ordonnées.

Baisse de l'acuité relative au-dessous de 0,5 kHz et au-dessus

de 2 kHz. |

| B. Seuil différentiel

de fréquence Df d'un bruit de bande passe-haut en fonction de la fréquence

de coupure. A titre de comparaison, en tiret, courbe du seuil différentiel

de fréquence f d'un son pur. Fréquence de modulation 4 Hz. |

| figure 13 : Seuil différentiel

de fréquence (Buser, 1987) |

1/2 octave au-dessous et il doit indiquer

si les deux sons étaient de même hauteur ou si leur intervalle était de type

ascendant ou descendant... On recommence de quinte en quinte, depuis 8 000

jusqu'à 125 Hz. On opérera de même, ensuite, avec l'autre oreille.

Une durée de stimulation inférieure à 200

ms (Moore, 1973) peut rendre le test plus sensible, surtout pour les fréquences

au-dessus de 4 kHz. Pour certains intervalles, aucune différence de hauteur

n'est indiquée, ou même cette différence est évaluée dans le sens opposé à

sa réalité !...

Bérard (1982) indique que les résultats sont

à peu près les mêmes lorsqu'on présente les fréquences à comparer dans leur

ordre décroissant ou croissant... Il confirme, comme tous les usagers de ce

test, que les résultats varient peu dans le temps, à moins de choc psychologique

(fermeture) ou de thérapie sonique (ouverture).

Une oreille plus haute que l'autre ?

Si bien des sujets se révèlent incapables

de distinguer très clairement un son grave d'un son plus aigu, il en est aussi

pour déclarer plus haut tel son adressé à une oreille par rapport à ce même

son envoyé à l'autre. La " diplacousie " pathologique

consiste en ceci que l'auditeur, écoutant des deux oreilles simultanément

une fréquence pure, l'entend plus aiguë à une oreille qu'à l'autre. Il perçoit

simultanément deux hauteurs pour un même son. Ce trouble est assez fréquent

dans les phénomènes de dysmusie

et d'amusie.

La " variation latérale "

est un phénomène beaucoup plus fréquent et non pathologique d'un point de

vue ORL. On présente le stimulus à chaque oreille de manière séparée ;

l'auditeur doit indiquer si les deux sons ont la même hauteur ou si l'un est

plus aigu que l'autre. Le musicien peut annoncer fréquemment une différence

d'un demi ou même d'un ton ! Les déviations les plus grossières se situent

aux extrémités du spectre alors que, dans les fréquences " médium ",

elles sont généralement faibles (ce qui est homogène à tout ce que l'on sait

par ailleurs de la compétence auditive le long de l'échelle des sons). Ce

type d'erreur survient notamment quand la sensibilité d'une oreille

devient très inférieure à celle de l'autre oreille.

|

| Fig. 14. Diplacousie

d'un sujet " normal " (Buser, 1987). |

L'oreille droite étant soumise à un son de

fréquence donnée, on ajuste la fréquence appliquée à l'oreille gauche en sorte

que les deux sons paraissent de même fréquence. Le pourcentage de modification

de la fréquence, en + ou en -, est reporté en ordonnées, pour chaque fréquence

testée (Buser, 1987).

Leipp (1971b, 1977a) a remarqué la

fréquence de ce phénomène chez le sujet tout à fait sain d'un point de vue

ORL, et même chez le musicien compétent. L'erreur semble accentuée plutôt

qu'amoindrie lorsqu'on augmente l'amplitude, en passant par exemple de 30

dB (" piano ") à 60 dB (" mezzo forte ").

Il y aurait, d'autre part, une forte corrélation entre la diplacousie à une

fréquence donnée et la différence de valeur des seuils entre les deux oreilles

pour cette fréquence (Brink, 1970). Dans certaines affections ORL (maladie

de Ménière par ex.), on observe un taux d'erreurs très élevé. Si on compare

les musiciens avant et après une session de trois heures de prestation orchestrale,

on trouve des différences nettes : l'épreuve avant de jouer est normale,

détériorée (erreurs de l'ordre de 20 %) ensuite pour certaines fréquences.

On peut classer les sujets, pour chaque fréquence testée, selon leur plus

ou moins bonne performance ; la distinction entre musicien et non-musicien

montre un effet majeur de l'entraînement et une détérioration par le bruit.

Des facteurs individuels, le plus souvent d'ordre psychologique, influent

également sur les résultats ; les valeurs élevées sont sans doute à rapprocher

des diminutions de la capacité d'analyse tonale (CAT).

Leipp (1977a) a insisté, à la suite de Leconte

du Noüy, sur les variations du temps biologique par rapport à celui des horloges.

Quand une seconde de temps chronométrique est très remplie, elle paraît n'avoir

duré qu'une fraction de seconde, à un point tel que les 440 vibrations du

diapason ne suffisent plus à donner un la subjectivement recevable ;

et l'orchestre, aux moments de grande " intensité dramatique ",

aura tendance à jouer " plus aigu " pour rattraper ce

phénomène. " Quand le ton "monte" dans le drame, il monte

aussi à l'orchestre. " Symétriquement, les musiciens âgés auront

tendance à trouver que le diapason " monte " depuis leur

jeunesse, alors que c'est leur temps biologique qui se traîne.

On conçoit que ces remarques, associées à

une signification distincte de chaque zone spectrale (cf. chap. 12), puissent

jouer un rôle dans l'explication des variations individuelles et du fait que

certaines fréquences soient touchées chez un individu et d'autres chez son

voisin.

Signification psychologique de la capacité

d'analyse tonale

Le pilote, tout comme l'homme des bois, doit

être en mesure de déceler, répertorier, analyser et comprendre les subtiles

modifications d'un environnement sonore d'intérêt vital : la voix de

l'aiguilleur ou le frôlement du serpent minute. Comme la plupart d'entre nous,

il doit dégager les très légères modifications sonores, attendues ou redoutées,

de l'enfouissement où le tient un gigantesque bruit de fond. C'est le rapport

signal sur bruit qui importe, plus que le niveau brut perçu.

Tomatis (1974a) a montré l'énorme incidence

de la " fermeture de sélectivité " (erreurs d'analyse

tonale) chez un grand nombre d'individus : qu'il s'agisse de dyslexiques,

d'hyperkinétiques, de timides, etc. J'ai personnellement été frappé d'observer

ce phénomène chez des étudiants en musique ou même - quoique très rarement

- chez des musiciens sélectionnés au concours pour des orchestres symphoniques

de bon renom. Dans ce dernier cas, jouer correctement suppose un travail systématique,

répétitif et harassant.

Il a été démontré que la capacité à " catégoriser "

les sons phonétiques joue un très grand rôle dans l'apprentissage des langues,

de la lecture et de l'écriture correcte des mots. Il est évident que la discrimination

des fréquences ( et à un moindre degré des intensités) est ici une condition

favorisante. Une mauvaise discrimination des hauteurs conduit à toutes sortes

d'erreurs (Bradley, 1983).

Roblin (1987), à partir d'une étude sur des

élèves de 6e et 5e, a établi statistiquement (analyse des correspondances,

analyse discriminante, etc.) que la capacité d'analyse tonale droite et gauche

étaient liées, que les erreurs se regroupaient selon trois régions fréquentielles

(graves, médiums, aigus), que les aigus étaient plus facilement atteints que

les graves et l'écoute gauche plus que la droite. Il a pu dégager une valeur

prédictive sur les résultats scolaires (70 % de prévisions exactes concernant

le passage ou non dans la classe supérieure) égale à la valeur prédictive

des tests psychotechniques (lecture et orthographe, compréhension, aptitude

au raisonnement verbal, aptitude aux apprentissages de tous ordres). Ce sont

les mesures concernant la capacité d'analyse tonale pour l'oreille gauche

qui semblent les plus fiables.

On a donné une interprétation psychologique

de l'incapacité d'analyse tonale : elle traduirait une forte répression

(consciente ou non) de la communication affective, toutes émotions confondues.

Par exemple, une agressivité qui couve mais ne peut s'exprimer directement

ou un besoin de tendresse inassouvi et inexprimé, etc. L'expressivité sociale

semble liée à " l'ouverture " de la " capacité

d'analyse tonale " à un point tel que, lorsque le sujet se met à

percevoir les différences qu'il ignorait et à bien les situer, on observe,

de manière quasi constante, un changement du comportement remarqué par l'entourage :

" elle se met à sourire et parler ", " il devient

agressif ", " elle se met à fréquenter des tas de gens ",

etc., alors que le sujet lui-même peut rester inconscient du phénomène ou

le nier. L'enfant dont la capacité d'analyse tonale reste bloquée " est

comprimé ; il ne peut rien dire ; il est toujours doux comme un

mouton " (Tomatis, 1974a)... alors même qu'une très forte agressivité

" couverait " sous l'attitude inoffensive. Lorsque la

capacité d'analyse tonale s'ouvre avant que des problèmes de cette sorte ne

soient réglés par rapport à l'environnement immédiat, l'agressivité cachée

devient manifeste, explosive, inattendue ; elle vise alors spécialement

les images maternelles, le groupe comme tel, etc.

Tomatis (ibidem, p. 21) tend à attribuer à

une fixation maternelle très archaïque la difficulté à supprimer ce symptôme

de l'écoute. L'étude statistique que nous avons menée avec M. Bertin (Auriol

et Bertin, 1979) suggère un lien entre les tests de coordination visuomotrice

et l'ouverture de la capacité d'analyse tonale (en particulier pour " viser

une cible avec une balle " et la " rapidité pour tracer

des bâtons ").

Essai d'interprétation théorique de la capacité

d'analyse totale

Ces données disparates pourraient trouver

leur unité dans une interprétation se référant au vecteur haut-bas avec toute

sa généralité symbolique, telle que mise à jour par la psychologie des tests

projectifs de type réfractif (graphologie, tests de dessin en particulier),

le haut lié aux " valeurs ", à l'élévation, à l'intellect

et la spiritualité, le bas se rapportant au matériel, au grossier, au sensuel,

etc. (Duparchy-Jeannez, 1913 ; Pulver, 1931). Que pourrait bien signifier

cette compétence à hiérarchiser, à analyser le plus et le moins élevé ?

Il ne s'agit pas seulement d'évaluer une quantité (comme lorsque nous disons

que la tour Eiffel mesure plus de 300 mètres de haut), mais plutôt une situation

dans un repère vertical (Pierre, qui est au premier étage, est moins haut

que Paul déjà parvenu au troisième, alors même que Pierre serait un géant

et Paul un nain).

Distinguer le grave de l'aigu sans se contenter

de repérer la différence, être capable de la vectoriser dans une relation,

de lui donner sens, c'est tenter d'unir, sans le confondre, ce qui est le

plus difficile à unir : les profondeurs avec les hauteurs. " La

quantité pousse vers le bas, la qualité vers le haut, l'automatisme tire vers

le bas, le délibéré vers le haut. L'axe vertical est celui de la dialectique :

déterminisme contre libération, ou engagement contre abstraction. Sens hiérarchisant,

inégalitaire, qu'il n'est pas possible d'assumer par une responsabilité passive,

mais seulement en osant, au plus profond, être responsable de sa responsabilité

même ! " (Ditroï, 1977). Au repérage quantitatif convient un

critère quantitatif, symbolisable par un nombre cardinal ; au repérage

qualitatif convient un critère d'ordre hiérarchique, repérable grâce aux nombres

ordinaux.

La capacité d'analyse tonale pourrait aller

de pair avec la compétence ordinale. Elle permet de structurer la pensée et

les concepts qui la peuplent en un ensemble hiérarchisé. Au critère cardinal

correspondrait une vue plus élémentaire permettant le regroupement d'objets

dans des tiroirs conceptuels non hiérarchisés, sur la base, par exemple, de

la ressemblance à un prototype central utilisé comme référence locale. L'articulation

est ordinale. En l'absence d'une fine capacité de discrimination ordinale,

le champ de l'expérience vécue reste très largement dans le domaine imaginaire

et contingent, s'il est vrai, comme l'affirme Paillard (1987), que " l'aléatoire

et l'imprévisible ne sont définissables qu'en termes d'incapacité de la structure

d'accueil à reconnaître un ordre ou une régularité dans les phénomènes observés ".

Modification de la capacité d'analyse tonale

sous l'effet de l'entraînement

La sensibilité individuelle à la fréquence

est " susceptible de s'affiner grandement sous l'effet d'exercices

appropriés et, chez beaucoup de sujets, une très longue période d'entraînement

peut être nécessaire avant que les performances atteignent leur maximum "

(Wyatt, 1945 ; Demany, 1985). Les méthodes utilisant des appareils modificateurs

de l'écoute peuvent grandement contribuer à un tel changement. Au moins l'avons-nous

vérifié pour les erreurs d'analyse les plus grossières, qui disparaissent

plus ou moins rapidement, plus ou moins totalement et plus ou moins définitivement

chez la plupart des sujets soumis à ce type de cure.

Chroma, timbre et hauteur

Nous devons aborder ici une distinction intéressante,

mais que l'usage de mots, parfois peu clairs, rend un peu difficile. L'étude

des sons complexes amène à distinguer deux types de hauteur (hauteur du son

fondamental et timbre) ; la psycho-acoustique des sons purs oblige à

une distinction que nous avons déjà rencontrée et que recoupe la première :

hauteur brute et chroma.

Hauteur brute et chroma

Une énigme frappe dès l'abord : pourquoi,

lorsque nous entendons un son complexe, riche d'une multitude de sons élémentaires

ayant chacun sa propre " hauteur ", avons-nous l'impression

d'une hauteur d'ensemble ? Et pourquoi cette hauteur est-elle celle de

la composante fondamentale, y compris lorsque cette dernière est peu intense ?

Plus : il peut se faire que la composante fondamentale d'un son harmonique

étant totalement absente, d'intensité zéro, nous ayons l'impression que ce

que nous entendons est un avatar de cette fondamentale ! Le très jeune

enfant et les mammifères partagent avec nous ce " mystère de la

fondamentale absente " !

La saillance de la fondamentale d'un son complexe n'est donc pas liée à l'amplitude

de cette fondamentale elle-même (Seebeck, 1841) ; par contre elle est

d'autant plus importante que le nombre des composantes spectrales est plus

élevé.

L'ensemble des expériences impose l'évidence

que la hauteur fondamentale d'un son complexe résulte d'un travail sophistiqué

du système d'écoute et implique les structures nerveuses centrales :

l'argument décisif en est qu'à partir d'un harmonique à l'oreille droite et

d'un harmonique plus élevé à l'oreille gauche le sujet peut entendre leur

fondamental commun (Houtsma, 1972) ! On a montré aussi que nous sommes

capables d'entendre le fondamental à l'issue d'un mitraillage par ses harmoniques

présentés très rapidement mais sans se chevaucher (Hall, 1981). Plus encore :

en présence d'un son dont la fréquence n'est pas stable, mais qui oscille

de peu autour d'une fréquence donnée, notre système d'écoute s'arrange pour

en établir la moyenne et nous permet d'y associer une fréquence précise et

stable (Iwamiya, 1983).

| Les

deux hauteurs |

| Dénomination |

Chroma |

Tonie(Demany) |

| |

résidu |

timbre (Risset) |

| |

hauteur musicale |

corps du son (Kohler, 1915) |

| |

hauteur tonale |

hauteur spectrale |

| |

hauteur fondamentale |

hauteur brute |

| Fréquences |

de 60 Hz à 5 kHz |

de 20 Hz à 20 kHz |

| Domaine |

mélodique |

harmonique |

| Codage |

temporel (tonochronie) |

spatial (tonotopie) |

| Voix |

fondamental |

partiels et harmoniques |

| Oreille |

droite |

gauche |

| Type |

musicien |

mélomane |

| Musique comme |

langage |

jeu |

| Ecoute |

linéaire, analytique |

globale, synthétique |

| Hémisphère |

gauche |

droit |

Hauteur fondamentale et timbre

Les mélomanes attribuent comme hauteur à un

son celle de son " fondamental ". Les autres composantes

de la vibration (harmoniques, " partiels ") étant les

correspondants physiques du " timbre ". Ce dernier permet

ainsi, habituellement, de distinguer deux sons de même hauteur et de même

durée ; ainsi le do joué au piano sera-t-il différent du do joué au clavecin

ou à la trompette !

On sait depuis longtemps que l'oreille peut

nous faire entendre des sons inexistants : par exemple, si on joue sur

l'orgue les harmoniques d'une note à laquelle on ne touche pas, celle-ci est

" entendue " par notre esprit. Dans ce cas, la

vibration entendue n'existe physiquement nulle part, même pas dans l'oreille

comme certains avaient voulu le croire ! C'est notre système nerveux

qui construit cette information qui, d'ailleurs, n'exige pas nécessairement

un rappport tout à fait harmonique entre les sons réels fournis. Ce rapport

harmonique est en tout cas suffisant pour produire le phénomène, de telle

sorte que l'auditeur d'une musique filtrée en passe-haut (dont on a supprimé

les fondamentaux) peut fort bien la reconnaître et la fredonner !

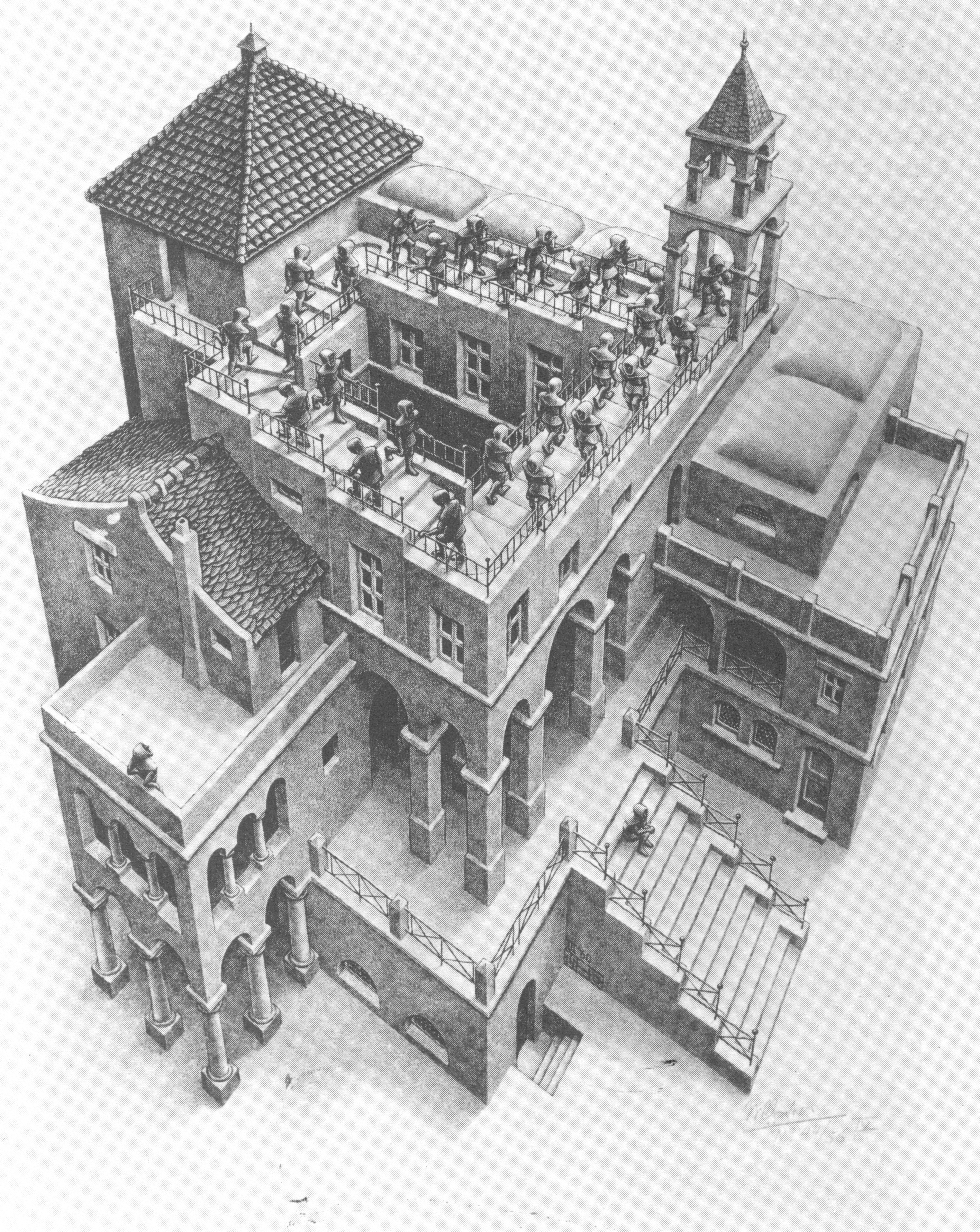

Shepard (1964), puis Risset (1969a, 1969b,

1971), considèrent les deux types de hauteur dont nous avons déjà parlé :

la hauteur tonale (correspondant au concept familier de hauteur) et la hauteur

spectrale (liée à l'impact des harmoniques ou partiels simultanément présents).

En faisant varier, par ordinateur, ces deux paramètres en sens inverse de

manière astucieuse, ils sont parvenus à produire des illusions sonores (sons

paradoxaux) : son qui a l'air de monter ou de descendre toujours

(on reproduit ainsi sur le plan sonore une sorte d'escalier de Penrose, repris

par Escher (fig. 15).

En fait, nous ne sommes pas égaux devant ce

phénomène : l'oreille de certains se montre plus sensible à la hauteur

spectrale, celle des autres à la hauteur tonale. Les expériences de Charbonneau

et Risset (1975) suggèrent que l'oreille droite perçoit mieux les mélodies

tonales, cependant que l'oreille gauche est plus habile à suivre les mélodies

spectrales. Ces deux remarques pourraient amener à la construction d'un test

simple pour décider si une personnalité est plutôt attirée par les valeurs

émotionnelles de l'hémisphère gauche ou celles du droit (selon qu'elle se

base, dans son écoute, plutôt sur les successions spectrales ou tonales).

Nous avons testé, sur des sujets volontaires

considérés comme " sains ", deux types d'illusion sonore :

sons paradoxaux descendants qui donnent l'impression

de descendre sans fin et sons paradoxaux ascendants qu'on dirait monter toujours.

Ces essais furent conduits à notre cabinet et dans des stages de musicothérapie

avec R. Toupotte (juillet 1979). Le protocole consistait à présenter " le

son qui monte sans fin " ou celui " qui descend toujours ",

à un niveau relativement élevé et de manière répétitive, pendant au moins

dix minutes. Voici quelques-unes des réactions observées : plusieurs

participants, angoissés par les sons descendants, ont éprouvé une hilarité

incoercible pour les sons montants ; plusieurs soulignent que les sons

descendants ont défavorisé les mouvements respiratoires d'inspiration, alors

que les sons ascendants gênaient l'expiration.

|

| Fig. 15. L'escalier

de Penrose repris par Escher (Baken, 1987) |

Un homme (O. G.) emploie les qualificatifs

" pesant, désagrégeant, obsessionnel " (on retrouve ce

dernier terme dans un grand nombre de protocoles). Une jeune femme (N. A.)

a la tête qui tourne et se plaint de nausées. Elle a l'impression de tourner

en descendant comme Alice au pays des merveilles. Elle écrit avec difficulté,

éprouve une forte sensation d'angoisse avec oppression respiratoire, boule

à la gorge. A la suite de l'écoute, elle éprouve des difficultés d'élocution,

se sent " complètement paumée " : " Je

me trompe de numéro de téléphone, j'écris un mot à l'envers, sensation d'étourdissement,

d'être mal dans ma peau. " Plusieurs autres se plaindront d'impressions

nauséeuses ou vertigineuses.

Une jeune femme, Véronique, spécialiste de

techniques corporelles, écrit : " Impression de descente de

mon attention avec le son, de la tête vers le pelvis (ou bien je me l'imagine ?).

Envie que le son s'accélère, impatience ; je remarque qu'en fait le son

ne descend pas réellement, qu'il s'agit simplement d'une impression, qu'il

reprend au même niveau. Un peu frustrant comme être constipée ou vivre un

orgasme qui ne vient pas. " Un homme de 53 ans parle de danger :

" Ça va exploser, me détruire. J'ai les dents serrées. "

Cette impression, au niveau de la mâchoire, est attestée par plusieurs autres

auditeurs. Telle ajoute : " Je suis atteinte jusqu'au fond

de la gorge ; impression qu'on m'a percée jusque-là. " Plusieurs

évoquent la roulette du dentiste qui vibrerait au ralenti ! Berthe, 32

ans, trouve l'écoute pénétrante, agaçante, et sent, comme bien d'autres, monter

en elle la colère, l'envie d'agresser.

Telle personne, incapable de supporter le

son paradoxal descendant, quitte la pièce, mais écoute le son paradoxal ascendant.

Trois auditeurs refusent les sons paradoxaux ascendants : " Insupportable

torture ", " torture infinie appliquée par petites doses

successives ". Une jeune fille de 25 ans écrit : " Quelque

chose de terrible va se produire, bruit annonciateur d'explosion. Si je m'abandonne

bien : plaisir d'une puissance qui gonfle, qui monte en moi ; de

plus en plus grand, de plus en plus fort. Je remplis l'espace avec, en arrière-goût,

la crainte d'éclater : un plaisir dangereux. " " On

a soif et pas le temps de se désaltérer ; on reste sur sa faim sans pouvoir

l'assouvir, en un perpétuel état de qui-vive. On est dans une course folle

qui m'évoque ce personnage d'Orange mécanique qui pousse sa voiture au maximum,

écrasant tout sur son passage avec un sadisme terrifiant. Mal à la tête, envie

de vomir, point douloureux dans le dos. Après les quinze minutes d'écoute,

j'ai mal aux oreilles et la tête lourde. Je ressens un point de sensation

forte pulsative, qui lui n'est pas désagréable du tout... " Après

un moment de " tension vers un but, de montée d'une catastrophe,

je sentais comme une joie qui montait et voulait éclater ; j'aurais aimé

que ça se prolonge ". Pour une autre jeune femme (J. T.), cette

séquence est plus supportable, elle éveille un sentiment d'espoir " dû

à l'ascension ". Un participant (O. G.) parle de " tension

inassouvie ". Une auditrice souligne qu'après l'écoute elle éprouve

une impression de manque, d'avoir " perdu quelque chose ".

Un homme de 53 ans : " Ça devient très lumineux, de plus en

plus vite. Après la fin de l'écoute, j'ai envie de rester immobile, dans le

silence, fatigué et paisible. " La sensation " de plus

en plus vite " est fréquemment retrouvée dans les comptes rendus.

Certains participants énoncent une modification de la durée apparente, soit

que cette séquence ait paru plus courte, soit qu'elle ait paru plus longue

que sa durée chronométrique de quinze minutes.

| Sons

descendants |

Sons

ascendants |

| Colère,

agressivité. |

Espoir,

joie. |

| Sensation

d'être agressé (e). |

Sensation

de puissance. |

| Etre

agressé(e), être pénétré(e) |

Sadisme,

pénétrer |

| de

la tête au pelvis. |

du

pelvis à la tête |

| Angoisse,

dents serrées, gorge nouée. |

Sur

le qui-vive. |

| Vertige.

. |

Remplir

l'espace |

| Poids,

chute. |

Lumière,

vitesse. |

| Expiration.

. |

Inspiration |

| Difficulté

d'élocution et d'écriture. |

|

| Tendance

à inverser les mots. |

Ces remarques invitent à penser que les sons

paradoxaux sont généralement source d'angoisse, mais cette angoisse varie

avec la personnalité et le caractère ascendant ou descendant du phénomène

de la pesanteur.

Le test de discrimination temporelle de Leipp

(delta t)

Tel sujet, comme le remarque Leipp (1978)

distinguera nettement des impulsions sonores très rapprochées ; tel autre,

par contre, les fusionnera en magma informe ! C'est dire que le premier

perçoit dans une même séquence, tant soit peu complexe, beaucoup plus d'informations

que le second ! Il propose donc de mesurer le pouvoir séparateur temporel,

c'est-à-dire la durée maximum de silence inaperçu entre deux clics sonores.

La capacité de discrimination temporelle est

évaluée de la façon suivante : on fait entendre dix séries de cinq clics,

identiques entre eux, mais séparés les uns des autres par un temps de silence

variant de 2 à 250 millisecondes. On demande au sujet de tracer un bâton pour

chaque son entendu, en espaçant ces traits plus ou moins selon que les clics

étaient plus ou moins rapprochés. Lorsqu'un intervalle n'est pas perçu, le

sujet, fusionnant deux sons en un, omettra un bâton : nous pourrons ainsi

noter comme inaperçu l'intervalle silencieux correspondant. Par exemple (en

désignant le premier clic par C1, le deuxième par C2, etc., et le silence

entre deux clics par sa durée évaluée en millisecondes) : C1-20-C2-250-C3-100-C4-5-C5.

Nous retenons comme valeur du test (delta

T) le plus petit intervalle perçu de manière stable. La norme, relevée sur

quelque 300 sujets, jeunes, musiciens, est située entre 25 et 50 ms, les valeurs

extrêmes étant d'environ 5 et 100 ms. Ce pouvoir séparateur est susceptible

d'entraînement, par exemple il s'améliore chez les accordeurs de piano !

On peut aussi s'intéresser à la compétence du sujet pour noter convenablement

les différences entre intervalles, autrement dit sa perception du rythme (Oléron,

1959 ; Stambak, 1960). La séquence donnée en exemple plus haut (C1-20-C2-250-C3-100-C4-5-C5)

devrait amener le sujet à écrire :

I

I I II

Bassou (1983) insiste sur la possibilité de

deux attitudes dont la deuxième est beaucoup plus performante que la première :

dans un cas, le sujet réalise un décompte immédiat des événements sensoriels

qu'il doit dénombrer, dans l'autre il reçoit globalement l'ensemble du message

et y repère des formes (qui peuvent servir à un dénombrement s'il y a moins

de six événements). Ici, comme dans le test dichotique (cf. chap.

6), il existe une nette dissymétrie entre les deux oreilles (oreille gauche

orientée vers la "forme" du stimulus, oreille droite vers le "dénombrement").

Bassou et Urgell proposent de modifier le

test en utilisant une seule durée de silence entre les clics d'un même essai

qui seront administrés en nombre variable (de 2 à 5) : le sujet pourra

se contenter de les compter sans avoir à reproduire un rythme. On part de

durées entre clics très faibles et on les augmente, à chaque pas, de 20 ms.

Par exemple : clic 1-20 ms-clic

2-20 ms-clic 3 / clic 1-40 ms-clic 2 / clic 1-60 ms-clic

2-60 ms-clic 3-60 ms-clic 4-60 ms-clic 5 / etc.

Les réponses du sujet devront être :

3, 2, 5. Cette façon de faire a l'avantage de systématiser le protocole (en

dissociant le problème de la transcription du rythme et celui de la perception

des silences selon leur durée). On appelle la plus petite durée perceptible

le " delta T " de la personne testée. Dans ce cas, on

évaluera séparément l'aptitude à percevoir les rythmes selon l'épreuve de

Stambak : on fait entendre au sujet une série de sons frappés selon un

certain rythme et il doit en reproduire la séquence (les intervalles entre

coups frappés sont bien marqués, de telle sorte qu'il n'y ait confusion pour

personne entre deux sons successifs). La durée minimum perçue (delta T) se

situe généralement autour de 40 ms (Godin, 1985), mais s'améliore beaucoup

par l'entraînement de l'écoute, de sorte que les musiciens professionnels

détectent des intervalles inférieurs à 10 et même à 4 ms, et se montrent beaucoup

plus stables dans leur évaluation que les sujets moins entraînés. Leur détection

est à la fois plus sensible et plus fidèle. En clinique, les réponses vont

de l'incapacité totale à dénombrer les clics à la possibilité d'en reconnaître

la séquence exacte pour un delta T allant de 2 à 500 ms.

Se pose la question de savoir si le test évalue

les capacités temporelles du système oreille/cortex auditif. Ou doit-on lire

son résultat comme un reflet plus global ? Par exemple, si le delta T

est à 100 ms, doit-on en inférer une simple lenteur " auditive ",

cependant que les processus visuels, tactiles, psycho-moteurs auraient une

résolution temporelle différente ? Ou bien devrons-nous conclure à une

sorte de " paresse " du système nerveux central dans son

ensemble ? S'agira-t-il d'une lenteur de fonctionnement de chacune des

unités nerveuses (neurones, synapses) ou bien d'un ensemble fonctionnel comportant

un " chemin " plus ou moins long (empruntant des voies

plus ou moins compliquées, détournées), ou encore d'un traitement de l'information

faisant intervenir pratiquement toutes les structures encéphaliques ?

Un cas particulier

Pour clarifier cela, nous examinerons - en

résumant beaucoup - un cas qui nous a frappé, celui d'une de nos patientes,

Line Liendretta, dix-huit ans, étudiante en secrétariat. Elle avait de grandes

difficultés dans ses études et depuis un an était prise de crises de bâillements.

Son cas est sans doute celui d'une hypersomnie qui, à l'époque des faits,

n'était pas explorée. Six mois plus tard, on diagnostiquait une discrète hypothyroïdie

sans augmentation de la stimuline hypophysaire de la thyroïde (TSH) et divers

troubles hypophysaires mineurs. Le dysfonctionnement hormonal et l'hypersomnie

se sont amendés au cours du traitement sonique : ils n'étaient donc pas

pas liés à une quelconque organicité. On admet alors qu'ils étaient déterminés,

pour l'essentiel, par ses expériences précoces, sa biographie et par de nouvelles

exigences familiales et scolaires. Elle se dépeint comme pessimiste, méticuleuse,

surtout depuis quatre ou cinq années. Elle note ses fréquents conflits avec

son père, qu'elle trouve irritable, dépourvu de toute patience !

Remarquons à quel moment s'est considérablement

aggravé ce tableau de dysendocrinisme fonctionnel, à quel moment apparaissent

les troubles psychologiques de type dépressif ayant entraîné la consultation

du psychiatre. C'est quand elle doit passer de l'apprentissage des signes

sténo à la rapidité. Elle est alors perdue et demande grâce : " J'ai

été fatiguée dès que j'ai fait de la sténo "... " la sténo

me crève, c'est trop rapide "... " la sténo m'a complètement

refroidie ". Auparavant, malgré la lenteur qu'elle se connaissait

et qui l'amenait à passer bien plus de temps sur ses devoirs que ses compagnes,

elle " assurait " ; lorsqu'il faut impérativement

accélérer le rythme, faire, non très bien, mais très vite, tout est fini pour

elle, sa scolarité est interrompue et elle ne pourra reprendre qu'après une

cure sonique méthodique et l'aménagement de ses perspectives professionnelles.

Or, son delta T est supérieur ou égal à 100

ms, ce qui est une valeur extrême, très rarement trouvée. Par contre son audiogramme

tonal est proche de la norme et sa capacité de différencier les fréquences

est de bonne qualité. Cette observation clinique simple paraît militer en

faveur de liens très larges entre le delta T et d'autres données temporelles

concernant la vie cognitive dans son ensemble.

Des constatations statistiques

Eila Alahuhta (1986) a clairement établi que

les capacités d'analyse temporelle sont, au moins en partie, fonction d'un

harmonieux développement foetal et d'une naissance sans problème : en

effet, les élèves à tests défectueux au niveau temporel avaient, bien plus

souvent que les autres, un score d'Apgar inférieur à 9 (on sait que cette

note reflète un certain degré de souffrance neurologique évalué immédiatement

à la naissance). Les troubles de l'analyse temporelle, ou son manque de finesse,

peuvent, pour le moins, rendre compte de certaines confusions linguistiques

(voisé/non voisé, par ex.) et, plus généralement, nuisent à une bonne intégration

de l'information sonore, en particulier linguistique. Eila Alahuhta (1980,

1986) a démontré que la capacité de décodage des structures rythmiques entendues,

mesurées en fin de maternelle, sont prédictives du succès ou de l'échec ultérieurs :

notes de rédaction, de mathématiques, de lecture et de musique (au cours des

quatre premières années) et, plus tard, réussite ou difficulté en langues

étrangères et en mathématiques. On peut y ajouter diverses capacités " scolaires "

telles que : désir de lire et d'écrire, exactitude de la rédaction,

compréhension du langage écrit, faculté de comprendre des instructions orales.

La corrélation est également très positive avec les futures qualités expressives :

sens du rythme, naturel de la parole, capacité à jouer du théâtre, réalisme

des proportions spatiales, aptitude à reproduire des dessins ou des schémas.

Elle a même pu corréler le lien des capacités d'analyse temporelle préscolaires

avec l'autonomie dans le travail et la concentration mentale.

Tout ceci montre l'intérêt d'une éducation

- et d'une rééducation ! - des facultés d'analyse auditive temporelle

(éducation musicale, musicothérapie, rééducation sous appareil modificateur

d'écoute).

Conclusion

Les tests de perception du rythme et des capacités

temporelles du système d'écoute sont très utiles dans l'évaluation des capacités

scolaires, notamment linguistiques. Un delta T élevé peut signaler une sorte

d'inertie, de blocage (comme chez Line). Ce dépistage est d'autant plus utile

que nous savons pouvoir faire progresser, par l'entraînement, de tels sujets

et leur permettre ainsi d'améliorer considérablement leur compétence scolaire.

On trouvera d'autres informations dans le travail de Raufaste.

Chapitre

suivant : Effets du son sur l'être

humain

Retour au Plan

©

Copyright Bernard AURIOL (email :

)

12 Juillet 2008